奥歯を失ったらインプラント?ブリッジ?入れ歯?それぞれのメリットデメリットを解説-札幌 西区 宮の沢 | さいとう歯科インプラント専門サイト

札幌市西区宮の沢にあるインプラント専門医院「さいとう歯科」におまかせ

奥歯を失ったらインプラント?ブリッジ?入れ歯?それぞれのメリットデメリットを解説

2024/10/25

目次

1,奥歯の役割

奥歯(大臼歯と小臼歯)の役割は、食事の際に重要な機能を果たしています。以下のような主要な役割があります。

1. 噛む力の中心

奥歯は、硬い食べ物をすりつぶし、砕く力を持っています。前歯が食べ物を噛み切るのに対し、奥歯はその後のすりつぶしや粉砕の役割を果たします。特に、食物を小さくして消化しやすくすることで、消化器官への負担を減らす重要な役割があります。

2. 噛み合わせの安定性

奥歯は上下の歯列の咬合(噛み合わせ)の調整をサポートし、口全体のバランスを維持します。噛み合わせが安定することで、咀嚼時の力が均等に分散され、歯や顎への負担が減少します。

3. 顔の形状の維持

奥歯は、咀嚼機能だけでなく、顔の形状を支える重要な役割も持っています。奥歯が失われると、顎の骨が痩せることがあり、結果的に顔の輪郭が変わり、頬がこけたり口元が凹んだりすることがあります。

4. 言語機能のサポート

奥歯は、正確な発音を支えるためにも重要です。特に舌の位置や動きに影響を与え、言葉を発する際に正しい音を作るのを助けます。

奥歯は、噛む力や顔の形状の維持など、日常生活において非常に重要な役割を担っています。そのため、奥歯の健康を守ることが口腔全体の健康維持にとっても重要です。

2.奥歯を失う理由

歯を失う主な理由は、さまざまな要因によって引き起こされます。以下に、代表的な理由を説明します。

1. 虫歯

奥歯は咀嚼による負荷が大きく、歯垢が溜まりやすい場所でもあります。特に奥歯は清掃が難しいため、虫歯になりやすく、重度になると抜歯が必要になることがあります。

2. 歯周病

歯周病は、歯を支える骨(歯槽骨)を徐々に破壊し、歯がぐらついて最終的に脱落する原因となります。歯周病は特に奥歯に影響を与えることが多く、進行するとインプラント治療が必要なケースもあります。

3. 外傷や事故

転倒やスポーツ中の事故、外傷などで奥歯を失うことがあります。外部から強い力が加わった場合、奥歯が割れたり、抜けたりすることがあります。

4. 不適切な咬合力

噛み合わせの異常(不正咬合)や歯ぎしり、食いしばりによって、奥歯に過剰な負荷がかかり、結果的に歯を失うことがあります。歯ぎしりや食いしばりが慢性化すると、奥歯の構造が損傷しやすくなります。

5. 歯科治療の失敗

過去の歯科治療(根管治療やクラウン装着など)が不適切であった場合、奥歯が健康を失い、最終的に抜歯に至ることがあります。例えば、根管治療が不完全だと、感染が再発し、歯を失う可能性があります。

6. 加齢による歯の劣化

加齢に伴い、歯のエナメル質や歯根が弱くなり、奥歯が失われやすくなります。これには歯の自然な摩耗や、年齢による歯周病の進行が影響しています。

これらの要因により、奥歯は他の部位と比べて失うリスクが高くなりがちです。

3.奥歯を失った後の治療方法とそれぞれのメリットデメリット

奥歯を失った後の治療方法には、主に以下の選択肢があります。それぞれのメリットとデメリットをまとめます。

1. インプラント

インプラントは、顎の骨に人工の歯根(チタンなどの金属製)を埋め込み、その上に人工の歯(クラウン)を装着する治療法です。

メリット:

- 自然な見た目と噛み心地で、自分の歯に近い感覚が得られる

- 隣の歯を削る必要がない

- 長期間の使用が可能で、適切なケアで10年以上持つことが多い

- 顎の骨が痩せるのを防ぐことができる

デメリット:

- 手術が必要であり、治療期間が長い(通常数ヶ月)

- 費用が高額

- 骨の量が不足している場合、骨移植が必要になることがある

- 感染やインプラントの失敗リスクがわずかにある

2. ブリッジ

ブリッジは、失われた歯の両隣の健康な歯を削り、その上に連続する人工歯(ブリッジ)を装着する治療法です。

メリット:

- 治療期間が比較的短い(数週間程度)

- インプラントよりも費用が安い

- 自然な見た目と噛む機能が得られる

デメリット:

- 健康な隣の歯を削る必要があるため、歯の寿命が短くなることがある

- 支えとなる歯に負担がかかり、将来的に問題が発生するリスクがある

- 顎の骨が痩せていく可能性がある

3. 入れ歯(部分入れ歯)

入れ歯は、取り外し可能な義歯で、金属のクラスプなどで隣の歯に固定します。

メリット:

- 他の治療方法よりも費用が低い

- 外科手術が不要

- 複数の歯を一度に失った場合でも対応可能

デメリット:

- 自然な歯に比べると、噛む力が弱い

- 不安定でずれやすいことがある

- 周りの歯に負担がかかる可能性がある

- 顎の骨が徐々に痩せることがある

4. 無治療

歯を失った状態のままにしておく方法。

メリット:

- 費用がかからない

デメリット:

- 周りの歯が移動して噛み合わせが悪くなる

- 顎の骨が痩せることで、顔の形状に変化が出ることがある

- 咀嚼機能の低下による健康問題が発生する可能性

選択のポイント

治療方法の選択は、失った歯の位置、周囲の歯の状態、患者の年齢、健康状態、予算などに左右されます。各選択肢にはメリット・デメリットがあるため、歯科医と十分に相談した上で、最適な治療法を決定することが重要です。

4.奥歯のインプラント治療が難しいとされる理由は

1. 骨の質と量の不足

奥歯(特に大臼歯)のエリアは、加齢や歯を失った期間が長い場合、骨吸収が進行していることが多く、インプラントを埋め込むための十分な骨がないことがしばしばあります。この場合、骨移植やサイナスリフトといった追加手術が必要になることがあります。

2. 奥歯の噛み合わせの力が強い

奥歯は食事の際、非常に大きな咬合力(噛む力)がかかる場所です。そのため、インプラントにかかる負荷が高く、適切に設置しないと、失敗のリスクが増えます。インプラント自体が高い耐久性を持つ必要があります。

3. アクセスの難しさ

奥歯は口の奥に位置しているため、インプラントを設置する際の視野が限られ、治療が技術的に難しくなることがあります。歯科医が使う器具を正確に操作するために、技術と経験が要求されます。

4. 隣接する神経や構造

下顎の奥歯の場合、下顎神経に近いため、インプラントを埋入する際に神経を傷つけるリスクがあります。上顎の奥歯の場合は、上顎洞(サイナス)に近いことから、骨が少ない場合、サイナスに関わる処置が必要になることがあります。

5. スペースの問題

奥歯は隣接する歯が密集しているため、インプラントを埋め込むための十分なスペースがないことがあります。スペースが不十分な場合、歯並びを矯正してからインプラント治療を行うことが必要です。

これらの要因により、奥歯のインプラント治療は難しくなりやすいですが、経験豊富な歯科医であれば適切な対策を講じることで成功率を高めることができます。

5.奥歯をインプラントにする場合の注意点

奥歯をインプラントにする場合の注意点は以下の通りです。奥歯は噛む力が大きいため、インプラントの設置や維持に特別な配慮が必要です。

1. 噛む力への対策

奥歯は食べ物を噛む際に大きな負荷がかかる部分です。そのため、インプラントの強度やサイズが適切でなければ、トラブルが発生する可能性があります。骨の密度が不足している場合は、骨移植が必要なこともあります。

2. 骨量の確認

奥歯のインプラントを計画する際、顎の骨の量が十分であるかどうかが重要です。特に、上顎の場合は副鼻腔(サイナス)が近くにあり、骨の高さが不十分な場合は「サイナスリフト」と呼ばれる手術が必要になることがあります。下顎では、顎の骨が痩せている場合、神経に近いことがリスクになることもあります。

3. インプラントのサイズと位置

奥歯のインプラントは、前歯や小臼歯よりも大きなインプラントが必要になることが多いです。また、インプラントの位置が正確でなければ、噛み合わせが悪くなったり、インプラントが早期に脱落するリスクが高まります。

4. インプラントのメンテナンス

奥歯のインプラントは、噛む力が強い分、歯茎や周囲の骨の健康状態が重要です。定期的なメンテナンスが必要で、歯周病やインプラント周囲炎を防ぐための予防的ケアが欠かせません。特にインプラント周囲の歯茎の健康状態を維持することが大切です。

5. 手術のリスク

奥歯のインプラント手術は、周囲に神経や血管が多いため、細心の注意が必要です。下顎では、下歯槽神経に近いため、インプラントの位置が悪いと神経損傷を引き起こすリスクがあります。手術前の詳細なCTスキャンでの診断が重要です。

6. 全体の噛み合わせ(オクルージョン)

インプラントが奥歯に設置された場合、噛み合わせ全体のバランスが影響を受けます。インプラントが他の歯と正しい位置関係にあるかどうか、また噛む力が均等に分散されているか確認することが必要です。

7. コストと時間

奥歯のインプラントは通常、複数の手術や治療が必要であり、治療期間が長く、コストも高額になることがあります。治療計画を歯科医としっかり話し合い、費用や期間について十分理解することが重要です。

奥歯のインプラント治療を成功させるためには、上記の注意点を考慮し、経験豊富な歯科医と相談しながら進めることが必要です。

さいとう歯科のオフィスホワイトニングをご紹介♪よくある質問や注意事項を歯科衛生士が解説します!

2021/12/22

当院で扱っているホワイトニングの種類

1.オフィスホワイトニング

歯科医院で歯科衛生士が行うホワイトニングです。お口の中で直接薬液を塗布して、光を照射して、歯を白くします。ほとんどの方が1〜2回の施術で白さを実感していただいています。

所要時間は1回当たり1〜2時間程度です。

2.ホームホワイトニング

マウスピースを使用してご自宅で出来るホワイトニングです。約2週間行っていくことで少しずつ白くなっていきます。

3.デュアルホワイトニング

歯科医院で行うオフィスホワイトニングとご自宅で行うホームホワイトニングを併用したホワイトニングです。

今回はオフィスホワイトニングのよくある質問や注意事項をご説明します♪

ホワイトニング事前注意事項

・ホワイトニングを行うと、歯茎の痛みや歯がしみるなどの症状がでることがありますが、ホワイトニング終了後、数日で軽快します。

・ホワイトニング後24時間は着色し易い食品は避けて下さい。

・ホワイトニングを行う歯に虫歯や歯周病がある場合、ホワイトニングができないことがあります。

・妊娠中、授乳中、または妊娠の可能性が高い方、未成年者はホワイトのニング治療をひかえさせていただきます。

・下記の疾患がある方はホワイトニングできない場合があります。

膠原病、無カタラーゼ血症(高原病)、喘息、顎関節症、ヘルペス、光線アレルギー、心臓疾患(ペースメーカー使用)

・現在、何らかの病気で治療中の方は歯のホワイトニングが可能かどうか主治医に確認して下さい。

ホワイトニングのよくある質問

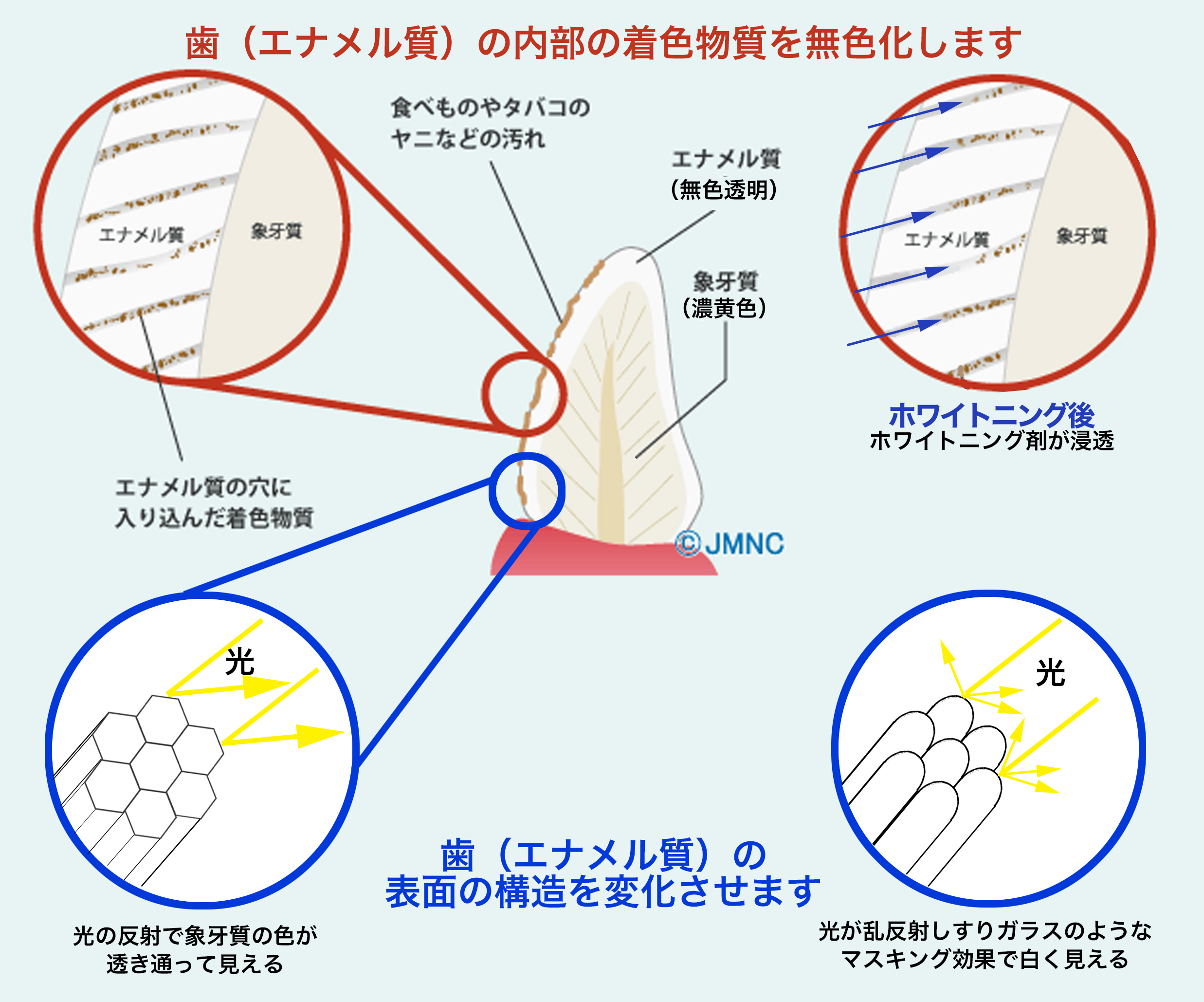

Q,ホワイトニングって何?歯を白くする歯磨き粉とどう違うの?

A,ホワイトニングはエナメル質の内側から白くする。歯磨き粉はエナメル質表面の着色を予防します。

Q,ホワイトニングって歯に悪そう。大丈夫?

A,ホワイトニングは歯質強化のチャンスです。

ホワイトニング後の歯は、前の歯に比べて再石灰化しやすく歯が硬くなって虫歯になりにくくなり ます。また、フッ素なども取り込み易くなっているので、再石灰化がより促進され、さらなる虫歯 予防効果が期待できます。

Q,白さはどれくらい持続するの?

A,効果や持続性については、個人差があるとしかお答えできません。

白さの感じ方は人それぞれでコーヒー、赤ワイン、タバコが好きな方は月に1回ホワイトニングを行う場合もあります。また1年経っても白さに満足している方もいらっしゃいます。

白さを保つために定期的にクリーニングに通うことをお勧めします。

ホワイトニングを行った皆様へ

1,飲食について

ホワイトニング直後は、酸性食品・飲料の摂取を控えてください。24時間は色の濃い飲食物の摂取、色の濃いうがい薬の使用は避けてください。また、24時間禁煙を控えてください。

2,知覚過敏について

歯がしみることがありますが、一時的な症状です。ご安心ください。ただし、症状が悪化するような場合はご連絡ください。

3,メンテナンスについて

ホワイトニングの効果を維持する為、定期的(3〜6ヶ月毎)にメンテナンスを受けてください。数か月から数年で色の後戻りが起こることがありますが、タッチアップ(追加ホワイトニング)を行うことにより、白さを維持することが出来ます。

その方の歯質によって適したホワイトニング方法がございます。歯の色が少しでも気になりましたら当院の歯科衛生士までお気軽にご相談下さい。

また、さいとう歯科ではインプラントに関する無料相談を行なっております。

お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

お電話でもお問い合わせを受け付けております。

受付時間 9:00~19:00

※休診日 土曜午後・日曜・祝日

TEL:011-661-1678

インプラントに関するよくある質問はこちらのページをご覧ください。

この記事を書いた人

歯科衛生士 表

はじめまして。歯科衛生士の表です。私は歯科衛生士になって10年が経過し、矯正やホワイトニングなど歯が綺麗になる審美を専門に日々勉強しています。ホワイトニングのことならなんでも私に聞いてください!患者さんが満足して、喜んでくれることをとても嬉しく感じています♪

所属学会

審美歯科学会

札幌でマウスピース矯正をお考えの方はさいとう歯科マウスピース矯正サイトへ!

患者様インタビュー動画!インプラント治療後硬いものは食べられる!?失敗したくない方必見!

2021/11/17

インプラント治療を終えた患者様にインタビューしました!

インプラント治療を考えているけど、まだ悩んでいる…という方に是非見ていただきたい内容となっております!

・さいとう歯科の第一印象は?

・治療の技術、質は?

・上顎だけの治療予定が両額治療することにしたのはなぜ?

・痛みはありましたか?

・よかった点、悪かった点は?

・治療後、周囲の反応は?

・満足度は?

最後には、治療後の歯でりんごの丸かじりに挑戦していただきました。

〜インプラントを入れた後、本当に硬いものを食べられるようになるのか!?〜

治療後、硬いものを食べるのに慎重になってしまうというお声をよく聞きます。

そこで、担当歯科医と歯科技工士のお墨付きのもと、実際に患者様にりんごの丸かじりをしていただきました!

無事にかじることはできるのか!?!?!?!?

ぜひご覧ください!

インプラント治療をお考えの方、当院ではインプラント無料相談を行っております。

お電話でもお問い合わせを受け付けております。

受付時間9:00~19:00

※休診日 土曜午後・日曜・祝日

TEL:011-661-1678

インプラントに関するよくある質問はこちらのページをご覧ください。

さいとう歯科インプラント治療のメンテナンスの特徴を紹介!

2021/09/22

当院のインプラント治療における、歯科衛生士によるメンテナンスの特徴をご紹介します。

さいとう歯科の歯科衛生士だからこそできる精密なメンテナンスのツールをご覧ください。

特徴1)マイクロスコープの使用

歯と歯の間や歯周ポケットの中を確認するメンテナンスは、精密さが必要です。

肉眼では見えにくい細部まで見るために 必要に応じて最大30倍に拡大できるマイクロスコープを使いながらメンテナンスを行います。

特徴2)エアフロー

歯石の除去を行う場合、ある程度の細菌や着色を除去することができますが、細部まで取り除くことは困難です。

当院ではエアフローを使用して、歯周ポケットや歯と歯の間の細かな部分もきれいにお掃除します。

特徴3)拡大鏡(ルーぺ)の使用

マイクロスコープの使用と併せて拡大鏡の併用をしています。裸眼に比べ拡大して見えるため、精密なメンテナンスに効果を発揮します。

当院では、患者さまの大切な歯を守るため、最先端の器材を取り入れ、虫歯予防につとめております。虫歯予防は、お一人お一人の歯への意識からはじまります。

私たち歯科医師、歯科衛生士、そして、みなさんも、歯を守るチームの一員です。虫歯の原因を理解し、セルフケア、プロケアで大切な歯を守っていきましょう!!

さいとう歯科ではインプラントに関する無料相談を行なっております。

お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!

お電話でもお問い合わせを受け付けております。

受付時間9:00~19:00

※休診日 土曜午後・日曜・祝日

TEL:011-661-1678

インプラントに関するよくある質問はこちらのページをご覧ください。

歯科衛生士が当院のメンテナンスの特徴を動画にて紹介しています!

マイクロスコープの実際の拡大している映像もご覧いただけます。

ぜひご覧ください♪

さいとう歯科の歯周治療をご紹介!札幌で歯周治療をお考えの方は当院の歯科衛生士にお任せください!

2021/09/07

当院の歯科衛生士が歯医者さんで行う歯周病治療の一連の流れについてお話ししていきます。

みなさん、歯が痛くて歯医者さんに行ったのになぜか歯茎の検査をされたという経験はありませんか?または、歯茎の検査はちくちくして痛いし血が出るし出来ればやりたくないな…という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、歯茎の検査はとても重要な検査になります。今回は、その歯周病治療の第一歩となる歯茎の検査についてお話ししていきます。

歯周病とは

歯周病とは細菌感染によって引き起こされる、歯茎の炎症性疾患の一つです。歯の周りの歯茎や、歯を支える骨などが溶けてしまう病気です。

当院の歯茎の検査につて

当院では、はじめて来院された患者さまには、歯科医師の指示の元、歯科衛生士が歯茎の検査を行なっています。歯茎の検査では、いろんなことを知ることができます。

そして、歯科医師がより詳しい診断をするためには、歯茎の検査はとても重要になります。

では、歯茎の検査でわかる、こちらの4つの項目について説明していきます。

1.歯茎に炎症が起きていないか

2.見えないところに歯石がついていないか

3.歯周病がどれくいらい進行しているか

4.歯の根が割れている可能性はないか

1.歯茎に炎症が起きていないか

歯茎の検査でわかる1つ目は、『 歯茎に炎症が起きていないか』を調べます。歯周病には2種類あるのはご存知でしょうか?

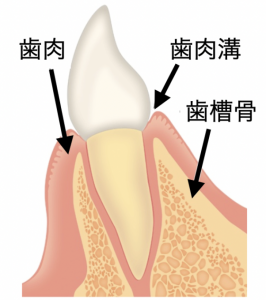

まず、歯は骨(歯槽骨)によって支えられています。骨は、歯ぐきで覆われていて、歯と歯ぐきの間には「歯肉溝」とよばれる溝があります。

歯は歯槽骨と呼ばれる骨によって支えられています。歯槽骨は、歯ぐきで覆われていて、歯と歯ぐきの間には「歯肉溝」とよばれる溝があります。

『歯周病』

歯と歯茎の境目にプラークや歯石が付着することで、歯ぐきや歯を支えている骨などに炎症が起こっている病気の総称です。そして、歯周病は「歯肉炎」と「歯周炎」の大きく2つに分けることができます。

歯肉炎:歯ぐきだけに炎症を起こし、歯みがきをしたときにときどき血が出たり、歯ぐきが少し赤く腫れたりします。

歯周炎:歯肉炎が進行した結果、炎症が歯ぐきだけでなく、歯を支える骨やそのまわりの組織まで広がった状態のことをいいます。歯ぐきの腫れや出血に加えて、歯のぐらつきや噛んだときの痛みなどの症状が出ることがあります。

歯ぐきの検査では、歯茎は健康な状態なのか、歯肉炎や歯周炎なのかを知ることができます。

2.見えないところに歯石がついていないか

歯茎の検査でわかる2つ目は、『見えないところに歯石がついていないか』を調べます。歯石には、種類があるのを知っていますか?

みなさんが普段目にすることがある歯石は、クリーム色をしていますが、歯ぐきの上についているため鏡で確認することができます。これを「歯肉縁上歯石」といいます。

ですが、もう一つ、普段目にすることのない「隠れ歯石」というものが存在します。隠れ歯石は、血液成分を含むため黒い色をしています。これを「歯肉縁下歯石」といいます。

3.歯周病がどれくいらい進行しているか

歯茎の検査でわかる3つ目は、『 歯周病がどれくいらい進行しているか』を調べます。

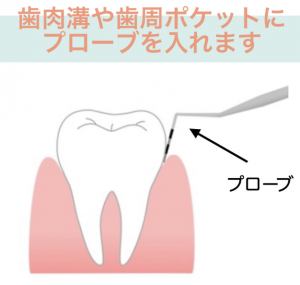

「歯周ポケット」という言葉を聞いたことはありますでしょうか。

先程、歯と歯茎の境目に、歯肉溝という溝があることはお伝えしましたね。歯周病が進行すると、歯周ポケットはどんどん深くなっていきます。健康な歯ぐきは、この溝の深さが1~2mm程度ですが、溝にプラークが溜まり、プラークの細菌により、歯ぐきが炎症を起こして、腫れることで溝が深くなっていきます。これを「歯周ポケット」といいます。

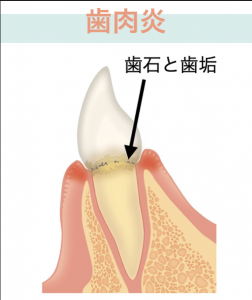

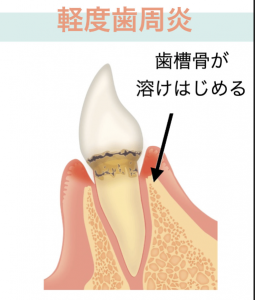

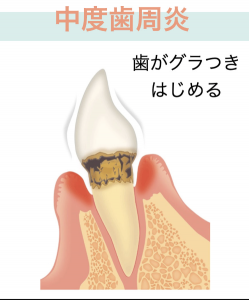

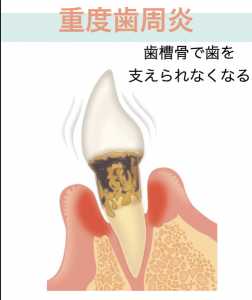

歯肉炎から、重度歯周炎になるまでの過程を、図を用いて説明していきます。

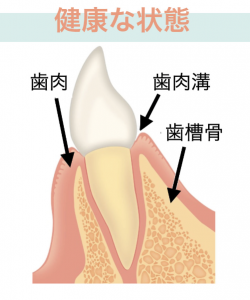

健康な状態のときには、歯ぐきが歯にぴったりと密着しています。歯周ポケットの深さは1~2mm程度になります。

歯肉炎では、歯ぐきに炎症が起こり、歯ぐきが赤く腫れて歯みがきで出血することもあります。歯周ポケットの深さは3mm以内になります。

軽度歯周炎では、歯ぐきが赤く腫れ、歯みがきや食事の際に出血するようになります。また、歯を支える骨が破壊され始めるため、指で歯を押すと前後に動くようになります。歯周ポケットの深さは3~4mm程度です。

歯ぐきがぶよぶよと腫れぼったくなったり、出血が増え、膿が出ることもあります。歯ぐきが痩せて、歯が長くなったように見えたり、歯を支える骨がさらに破壊され、歯が前後・左右にぐらつくようになります。歯周ポケットの深さは4~6mm程度になります。

歯を支える骨が大きく溶かされ、歯周ポケットも深くなり、歯のグラつきがひどくなります。歯ぐきが真っ赤に腫れあがり、膿が出て、出血もひどくなります。歯周ポケットの深さは6mm以上になります。

歯ぐきの検査では、歯周ポケットの深さを確認し、歯周病の進行具合をみていきます。

4.歯の根が割れている可能性はないか

歯茎の検査でわかる4つ目は、『 歯の根が割れている可能性はないか』を調べます。

歯が痛いのに、なぜか歯茎の検査をされたという経験は方はないでしょうか。歯の痛みは、もちろん虫歯が原因であることもありますが、歯が割れてしまっている場合も噛むと痛いなどの症状がでます。

また、一部分だけ、かみ合わせが強かったり、歯ぎしりや食いしばりが過剰な負担になっている場合、歯に痛みがでたり、歯を支える骨が部分的に吸収し、歯周ポケットが深くなります。

そのため、一見歯の痛みと歯茎の検査は関係がないように思われるかもしれませんが、実は歯茎にはたくさんの情報がありますので、歯が痛い場合にも根が割れていないかを調べるため、歯茎の検査を行っています。

歯茎の検査は一本の歯を6箇所に分けて、歯周ポケットの深さを測定していきます。測定する箇所も多いため時間を要しますし、チクチクする感覚があるかと思います。

歯周ポケットの隙間に器具を入れる際、健康な歯茎の状態でしたら、痛みを感じることはほとんどありません。しかし、歯茎から出血があったり腫れている場合は、歯茎の炎症が強いため、触れることでの刺激で、痛みを感じることがあります。

歯茎の炎症は、歯磨きをすることによって、歯垢またはプラークを取り除いたり、歯科医院で歯石を取り除くことで、細菌を減らすことが出来て、歯茎が健康な状態に改善されれば、検査時の痛みは減っていくことになります。

いかがでしたでしょうか。

当院の歯周治療に関してご説明しました。この内容を当院の歯科衛生士が説明している動画もぜひご覧ください。